本文改寫自《傑的不錯 Podcast》的逐字稿,如果你喜歡這些內容,歡迎你開始定期收聽本節目。

首先,我想請你思考一個問題:假設你有個物品壞了。例如鍵盤,現在的鍵盤大概 500 到 1000 塊不等,壞了你會選擇修,還是買一個新的呢?有些人可能會選擇修,因為修起來可能不會花太多錢;但如果要送修,又要花時間等,修起來的費用可能和買一個新的差不多,所以有的人會選擇乾脆買新的。

但如果同樣的情況換到你爸媽身上呢?比如說,你覺得你爸媽有些地方讓你不太滿意,覺得他們很機車。如果可以,你會想換一對爸媽嗎?大概不會吧,因為有血緣關係,就算這關係不好,也會想硬修,或是繼續相處試試看。

那如果是你的伴侶呢?你和伴侶之間一直有很多摩擦且磨合不順,你會選擇繼續磨,還是就算了?反正我們就不適合,換下一個可能會遇到更好的。再來,如果是你喜歡的人,你們之間沒有很合,還在認識、聊天的階段,那是不是要趕快換下一個?還是會覺得遇到這個人也蠻難得的,還想再繼續了解他,然後繼續往下去。

最後,如果是朋友。假如你和某個朋友相處不來,你會選擇繼續修補這段友誼,還是覺得合則來,不合則去?

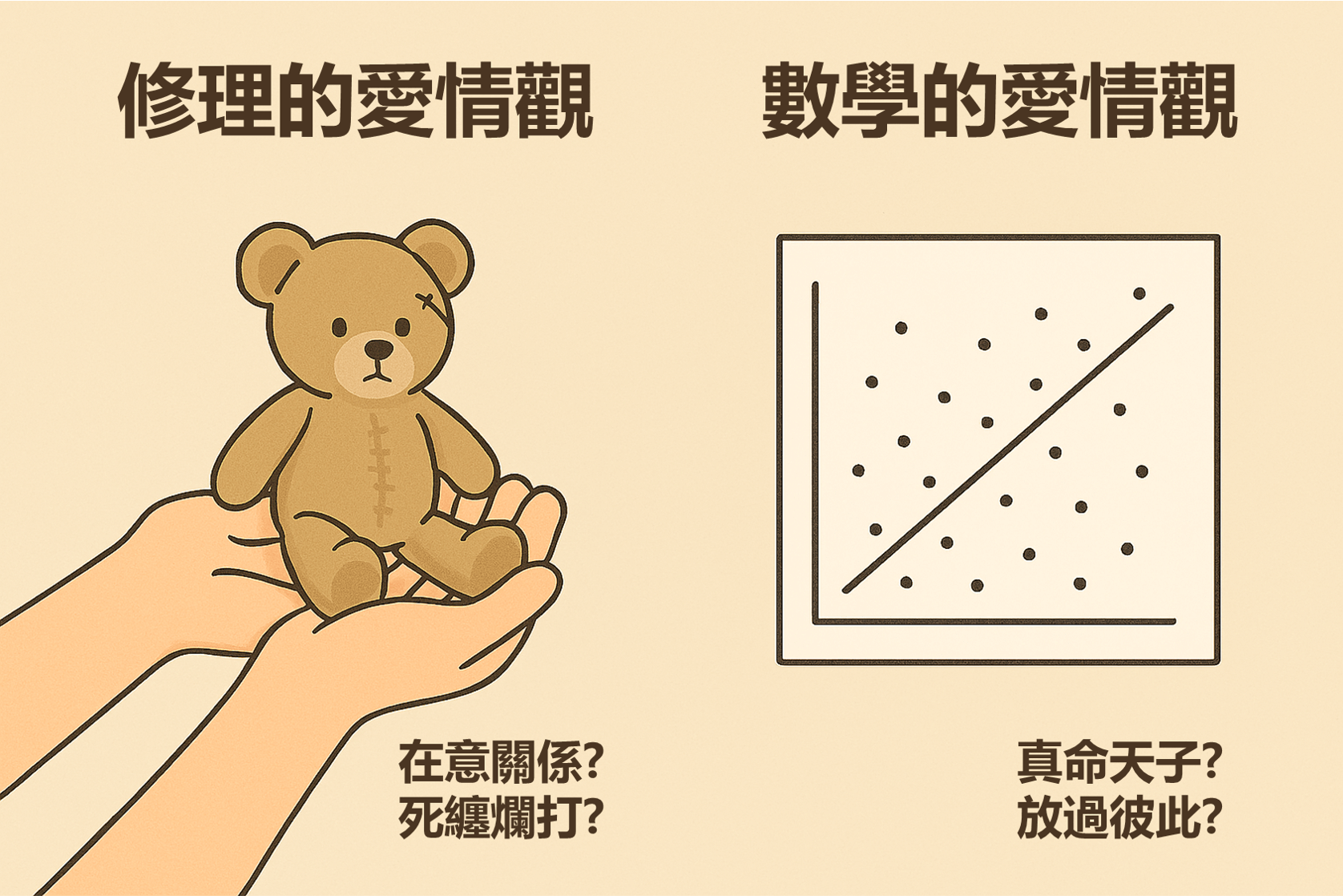

兩種愛情觀

在關係裡面,我們面對一個難題,可能會有兩種不同的想法:

第一種,我稱為「修理的愛情觀」。就像當一件物品壞掉時,我們會選擇修理它是因為它對我們來說很重要。

比如說,你有一個陪伴你許久的娃娃,即使它已經破破爛爛,你依然不想丟掉。即使爸媽說可以再買一個給你,你也不會丟,因為它對你來說是珍貴的、被珍視的。

類比到親密關係,你會覺得愛情是珍貴的,我們之間有緣分。如果遇到困難,就應該一起面對、一起磨合。就算磨合是痛苦的,甚至最後沒有結果,但因為你重視這段感情,你會選擇先試試看。這樣才對得起自己,也對得起這段關係。

第二種則是「數學的愛情觀」。數學的觀點像是大數法則,凡事講求 CP 值:合則來、不合則去。即使遇到關係中的不合適,不是因為我有問題,也不是因為你有問題,沒有人需要改變,反正數學上我們都會遇到更好、更合適的人。

就像鍵盤壞了其實可以修,但對我來說修理並不划算,不如再買一個新的。舊的也不用留著,反正它的功能性是相同的。

這兩種愛情觀無關理性或感性,更精確地說:兩者都包含了一些理性與感性。我們或許隨時都在兩種觀點之間猶疑。因為每個價值觀都包含了理性與感性的成分。

就像有些人連鍵盤壞了都會修,因為那是他用習慣的、喜歡的;但也有人覺得沒差,只要功能差不多、用起來順手就好。愛情的選擇也類似,會隨著不同的情境、不同的關係,調整我們對感情投入與放手的方式。

「修理」的愛情觀

這種哲學的核心在於:跟你在一起是因為愛,而不是因為我需要你。我重視這段關係,也珍惜我們之間的美好與愛,這是值得我去維持和保存的。

就像你從小到大的小被被或娃娃,雖然已經破爛不堪,但你一定不會丟掉,因為那對你而言很重要。這樣情感是基於人類的依附系統而不是它的功能性:那個被被早就不再保暖,但我就是愛它,對我來說,它是無可替代的。

在關係中「修理」的概念指的是磨合。比如我和另一半的生活習慣不同,她喜歡出去玩,而我不喜歡。我們兩人可能會調整,最終達成共識。例如:或許她一週要出去五天,我一週出門一次都嫌多,最後變成我們一週一起出去兩到三天。這是一種磨合、一種妥協。

但這種結果可能會讓兩個人都不舒服:她沒辦法滿足想出去的次數,而我也因為每週都要出門兩天而感到不滿。這種磨合讓兩人都妥協,戀愛中的這種「修理」觀點,其實是會讓人感到委屈的。

對於這種「修理型」愛情觀的人來說,談戀愛是因為我愛你。當愛情降臨時,這是無法控制的,它就像是一個珍貴的寶物,我會好好保護這段感情。這不是我能決定的,我無法控制自己會愛上誰。

所以,他們可能不會積極做些什麼行動,但一旦愛情來臨,他們會像保護寶物一樣來珍惜這段關係。

「修理型」愛情觀更貼近大眾對愛情的想像。人們通常會談論如何經營、維持這段關係,一起攜手走過一生。

「數學」的愛情觀

數學愛情觀視愛情為一種基本需求,如同食物與水,愛情是每個人都需要的。重要的不是談戀愛的對象,而是如何滿足這個需求。愛情的核心在於「適配性」,也就是兩個人是否合適。比起兩個人誰比誰更好,只更重要的是彼此的適配性。就像工作選擇沒有絕對好的工作,在你眼中不怎麼樣的對象也有可能是別人眼中的寶。

基於適配與機率,人們透過認識更多的人來提高遇到合適伴侶的機率。知名 Podcast《股癌》也提供類似的觀點。他認為不需要改變自己去迎合他人,愛情不需要改變自己,只要找到與自己適配的對象。即便只有 1% 的人喜歡你,在 2300 萬人的台灣仍然有 23 萬人可能與你合適。

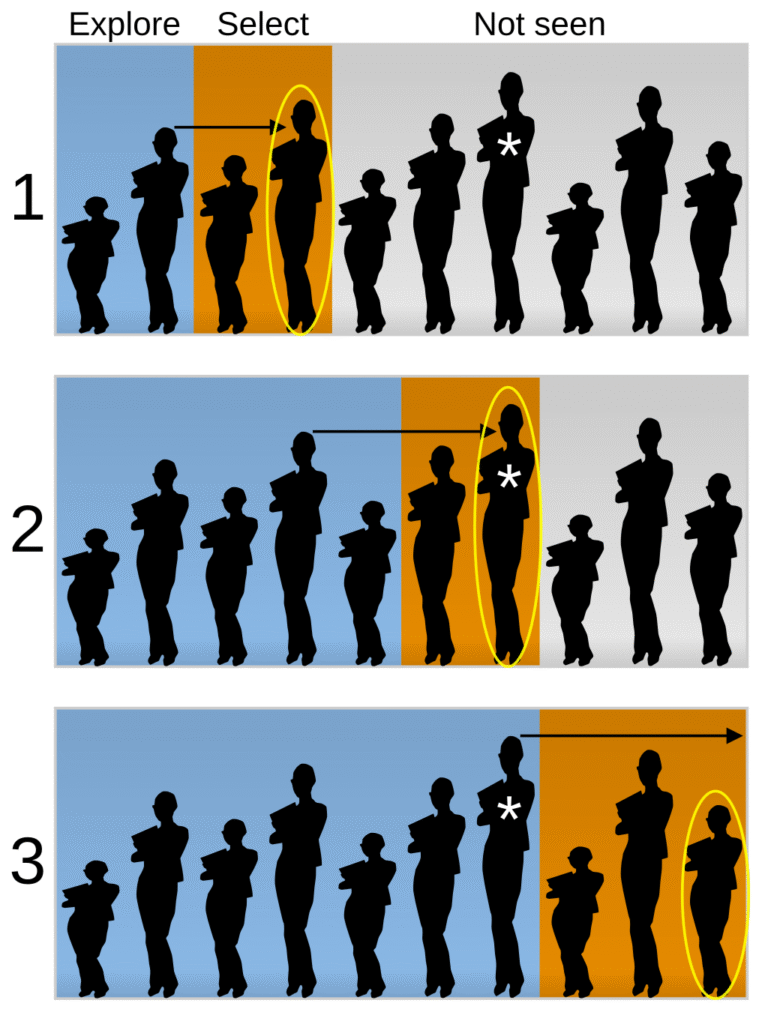

有科學家提出過「撿石頭理論」aka 麥穗理論來比喻挑選伴侶的過程。它用數學的角度去看我們怎麼挑對象:假設你走在河道上,不能回頭,目的是找到最大的一顆石頭。就像我們在選擇伴侶的過程,該怎麼選的勝率最高?如果你不知道後面會遇到什麼,也沒有辦法後悔,怎麼樣能以最高的機率選擇到最合適的人?

撿石頭理論的說法是:在前 37% 的路途內,你不挑選任何一顆石頭,你只大概看一下石頭在河道上的分布、石頭最大顆是多大、哪些是你可能拿的、哪些是你不能拿的,前面 37% 的路途用來建立資料庫。之後只要看到一顆石頭比前面遇過的都更大時就挑選它,就是數學上最有勝算的挑選方式。

撿石頭理論透過數學幫我們解決了:

- 認識自己與戀愛市場(前面的時間建立資料庫)

- 決策時機(37%前不要想選)

- 把作決定的痛苦外包給數學(空手而歸與沒選到最好的兩難)

透過數學建立勝率最高的策略,也可以了解哪些特質是你喜歡的、哪些人是你不喜歡的,讓你用自己的經驗去找到對愛情的標準。

交友軟體可以看作數學在愛情中的具體體現,透過增加可選擇的對象數量,提升找到合適伴侶的機會。在現實中,隨著年齡的增長,環境逐漸變窄,交友的機會減少,因此很多人會轉向交友軟體來擴大認識人的範圍。這並不意味著人變得更現實或冷酷,而是生活環境的變化使得人們需要透過更有效率的方式來尋找伴侶。

延伸閱讀:

哪個才是對的?

聽完這兩個愛情觀的介紹後,你可能會覺得修理愛情觀比較熟悉,數學愛情觀好像略顯冷血,但實際上兩種愛情觀走到極端都會是有害的。

在諮商室常出現的反而是因為「修理愛情觀」走到極致而走進死胡同的人。修理的極致就是「非這個人不可」。失戀就會想:「好後悔、想回去。」甚至當這段關係旁人看起來已經殘破不堪,像是衣服全部都是洞了,他們仍然會覺得「不行!我要補!」。人畢竟不是物品,修理到極致在對方眼中可能就會變成死纏爛打。

但也不是另一種就是極端理性。數學愛情觀走到極致,就像 PUA(Pick Up Artist)般把愛情當成數學遊戲,是誰不重要,只要能滿足需求就好。不管是被愛的需求,還是自我價值的需求。不過這些人就比較不會出現在諮商室裡,因為他們沒有煩惱,頂多就是不談戀愛而已,沒有損失。

這兩種愛情觀的核心差異是什麼?

愛情重要的到底是功能性(滿足基本需求),還是那種對彼此「獨一無二」的情感?

我跟這個人有很多回憶、我很喜歡對方,這當然值得我們去創造和守護。但你怎麼知道你不會有下一段一樣珍貴的關係?也不是每次磨合都會有好的結果。

過往相處是真實的、珍貴的,可是我們還是有能力創造新的。就算我們肯定愛情的美好與特別是存在的,但「修不修」又是另外一回事。

- 花多少成本?

- 我會不會遇到下一個?

那個意義雖然珍貴,但如果我們有能力再創造一段新的,好像我們就也不一定得堅持在某個人,或某段關係裡。

「大人」的愛情

總結來看,數學愛情觀反而不是冷血、沒溫度,甚至是走過人生路途後的灑脫。回看一些朋友、一些關係,我們其實是很掙扎、很執著的;但當事過境遷或許你會發現沒什麼好執著的。那個人可能沒想像中那麼好,關係結束就結束了。

數學愛情觀說到底是在做我們本來就會做的事情:你所有的愛情走到後來都得放下、往前走。只是「數學的人」走得比較快,快到你會覺得:「哇,這個人也太冷血了吧!」

隨著時間的遷移,我們也越來越傾向用數學的方式來挑選伴侶:

- 設立條件

- 開始使用交友軟體

- 去認識更多人

- 挑選我們喜歡的對象

我們變得現實,越來越傾向數學化的愛情觀。但這也代表我們越來越知道自己要什麼,所以不見得是一件壞事。

我們也感受一下,用數學看待愛情和所謂的 PUA ,差別是什麼。

以《股癌》舉的例子:就算只有 1% 的人喜歡你,台灣還是有 2300 萬人,1% 的話就有 23 萬人。所以你就專注找到那 1% 的人就好。

這是在告訴我們:兩個人都沒錯,錯的是機率,錯的是這段愛情。《股癌》是做投資的,所以他的思考方式比較像是從投資報酬率來看問題。

這個觀點更接近於,把愛情當作一個數學問題來思考,但他沒有把人當成數字和數學。換句話說,兩個人都是好人,我們都有血有肉,我也很開心認識你。但如果我們不適合,就不要浪費時間了,繼續往前走。

把「愛情」當成數學問題來看,而不是把「人」當數字來處理。

但另外一種是 PUA。PUA 認為對方是戰利品,是一個數字。他並不是把愛情當作數學,而是把對方和自己都當成數字。

對方對自己來說不重要,對方只是一個數字——作為衡量自己好不好的度量衡。我好不好,都是基於這個數字。

所以數學愛情觀本身並沒有對錯,而是你到底是把愛情當數學,還是把「人」當數學處理。

愛情的「隨機性」

對我來說,這兩種愛情觀的主要差異,就是如何理解愛情中無法避免的隨機性。

大家知道,愛情本身在某種程度上包含了隨機性。不管如何自我提升,也不管你和對方合不合適,愛情就是充滿隨機性。

比如說,當你遇到一個非常適合你的對象,但你們認識得太早了,像是十八歲就認識,你們走到結婚的機率就會比較低。而與你結婚的人,不一定是最適合你的那個人。

我常說:你的結婚對象未必是最適合你的那個,而是在你適婚年齡跟你交往的那個人。

所以你與誰走到最後,某種程度上是由隨機性和機率決定的,我們無法否認這一點。不管怎麼自我提升、再怎麼努力,如果沒有遇到對的人,或者沒有在對的時機遇到他,基本上就是沒辦法。

這兩個哲學觀的核心差異,就是如何解釋愛情中的隨機性。

對數學觀的人來說,隨機性就是一個數學問題,他們會用數學的角度去解決。對「修理」這個哲學觀的人來說,他們認為儘管機率很低,我們遇到了那就是緣分,是一個珍貴的機會,應該好好珍惜。

所以,這兩種哲學觀最根本的不同,在於我們如何看待愛情中這個無可避免的隨機性。

兩種愛情觀的好壞我也沒有答案,這兩種哲學觀交織在我們日常與人的互動中。希望這篇文長可以讓你覺察原來我們無論何時都在面對這樣的拉扯,也能更清楚自己內心的想法。

對我來說,愛情中有很多可以掌控的,也有很多不能掌控的。

談戀愛的過程中,要把握好自己能掌握的部分,然後享受那些你不能掌握的隨機性。這些隨機性,就是愛情的醍醐味。就像你在某個轉角遇見某人,或是突然巧遇某個人,這些無法預料的時刻,往往才是愛情的美好。如果你知道幾點幾分,在哪裡會遇到某個人,這樣的愛情就變得超級無聊,毫無趣味。

把握你能把握的,享受那些你無法掌握的,這就是愛情的魅力所在。

延伸閱讀

如果這篇文章對你有幫助,你可以選擇按下方的拍手,或請作者喝杯咖啡,支持作者的文章。為了提供免費、無廣告的優質創作,贊助將用於網站營運以及購買書籍 ,感謝您的支持!